Дом из Газетного переулка. Как купец Малашкин основал первую в Рязани частную газету

«…Под номером третьим в Газетном переулке стоит старый деревянный дом, обитый тесом. Высокий полуподвал из красного кирпича. Ажурный, чугунного литья балкон на опорах и такие же, черного чугунного кружева, козырьки над парадными подъездами некогда делали этот скромный особняк нарядным».

Узнали этот дом по описанию, данному в начале прошлого века? Согласен, узнать мудрено, нынче на месте этого «особняка» погорелый барак, стыдливо укрытый тканью с намеком на изображение стен и окон. А меж тем дом №3 по Газетному переулку в лучшие времена был признан памятником городской архитектуры эпохи классицизма!

Современным рязанцам известен более как Дом Малашкиных. Дом, давший название переулку, по сути стал редакцией первой в Рязани частной газеты. И редакцией, и типографией, и фотолабораторией, и отделом рекламы. Все в одном флаконе! Вернее, в одном полуподвале. Речь о «Рязанском справочном листке», чей первый номер увидел свет в далеком 1891 году.

Построил этот дом купец 2-й гильдии Дмитрий Малашкин в начале 1840-х годов. Место считалось престижным – совсем близко от Астраханской улицы, по соседству с усадьбой Рюминых, ставшей Нижним Городским парком. Дом был устроен в традиционном купеческом стиле – деревянным, но на каменной основе. Однако владелец не стал строить как большинство рязанских купцов: первый этаж каменный, второй – деревянный. По оригинальному проекту (предположительно – архитектор Бергер) сначала был возведен основательный полуподвал красного кирпича, на нем поставлен двухэтажный деревянный сруб с флигелем. Особняк отличался богатым убранством: крыт «немецким белым железом», чугунное литье на крылечках, широкий балкон с кованой оградой, островерхий флигель, прочие излишки купеческой архитектуры. Малашкин мог себе такое позволить, будучи выходцем из варшавской купеческой семьи он переехал в Москву, удачно вел дела, владел обширными земельными владениями, в том числе в Рязанской губернии, в районе сел Казарь и Выползово, литейной и зеркальной мануфактурами, суконной фабрикой в Мурмино. Не скупился глава семейства и на образование детей, приглашал лучших учителей по естественным наукам и музыке – каждый из детей играл на нескольких инструментах. Мечтал вырастить из сыновей продолжателей своего дела, а потому послал учиться сыновей Николая и Леонида в столичное коммерческое училище, но жизнь порой преподносит сюрпризы…

С гуманитарным уклоном

Скажем сразу, купцов из сыновей Дмитрия Даниловича не получилось. Сын Леонид подался в музыканты, рано женился и вообще уехал в Германию. Что касается Николая, то купеческое звание он получил исключительно по наследству, ибо к основному семейному бизнесу – лесоторговле и полотняному производству на Мурминской суконной фабрике душа его не лежала, знать, гуманитарный образ мыслей и хорошее образование мешали. Однако, закончив после коммерческого училища естественный факультет Московского университета, он по велению отца послушно возвратился в Рязанскую губернию, где управлял также принадлежащей семейству зеркальной фабрикой. Казалось бы, чего еще мечтать? В те времена промысел этот был на взлете. Настенные зеркала стали обязательным атрибутом купеческого быта, а маленькие, «карманные» зеркальца влет расходились на ярмарках к радости сельских красоток. Но не этого хотелось молодому управляющему. Тайком от отца он посылает в губернскую комиссию заявку на соискание ученой степени.

В скором времени Николай с семейством переехал в Рязань, где получил место преподавателя Второй мужской гимназии. Преподавал математику и географию, возможно, именно тогда столкнулся с такой проблемой, как ущербность учебников и нехватка карт и прочих наглядных пособий. И начал печатать их сам…

Рязанские краеведы с некоторой долей идеализма описывают издательскую деятельность Малашкина, дескать, богатый купчина печатал картинки с жирафами и крокодилами для школьников и учебники с картами, которые бесплатно раздавались. Альтруист, да и только. На самом деле основание типографии (точнее – фототиполитографии) было дорогим, но очень перспективным бизнес-проектом того времени. Особо это касалось географических карт и нот, которые были очень дороги при постоянном спросе. Помимо наглядных пособий для учебных заведений типография Малашкина печатала и рекламную продукцию: вполне привычные нам плакаты, буклеты и проспекты. А также этикетки на «колониальный товар» (чай, кофе, табак) и на винные бутылки.

Печатные проблемы

Одно дело – частная типография, совсем другое – СМИ. После злодейского убийства Александра II в 1881 году в стране разгулялась реакция, любое вольнодумство решительно подавлялось. В обеих столицах было закрыто или разорено сразу несколько изданий, провинция довольствовалась губернскими «Ведомостями», изданием сухим и официальным. Рязани это касалось особо, при обсуждении только возможности появления местного печатного издания нашлось много скептиков, возражавших: «Кому нужна рязанская газета, если московские прибывают в Рязань тем же днем на поезде? И ежели будет в Рязани событие, достойное упоминания, московские газеты первыми об этом и напишут».

Резонно, но все-таки необходимость своего издания в городе стала очевидна. И прежде всего из-за экономических интересов. Россия менялась, купечество почувствовало вкус к рекламе. Да, «Рязанский справочный листок», созданный по подобию «Московского справочного листка» планировался изданием в первую очередь коммерческим, о чем наглядно говорит банальная коммерческая реклама сразу под шапкой газеты. Причем, помимо Малашкина было еще несколько соискателей на разрешение выпуска газеты, но тут сыграли роль личность издателя – уважаемый преподаватель на госслужбе – и наличие у него печатных возможностей – типографии.

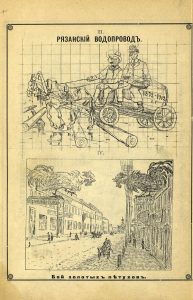

Стоила годовая подписка на газету целый рубль, номер – пять копеек. В первом же выпуске «Рязанского справочного листка» сообщалось, что состоять газета будет из объявлений и заметок из области сельского хозяйства и краеведения. Однако надо отдать должное, помимо коммерческой темы Малашкин в своем издании много внимания уделял вопросам педагогики и образования, а также городским проблемам, из которых главными были грязь на улицах, плохие дороги без освещения и отсутствие водопровода. Но времена были суровые, цензура не дремала и вольнодумство приходилось маскировать. Так, к примеру, в статье о кометах и прочих небесных явлениях в номере от 1898 года проскочила такая крамола, что«если бы сегодня в Рязани упала комета, она бы захлебнулась в грязи».Еще раньше, в 1897 году в «Рязанском листке» впервые предлагалась пустить реку Лыбедь, пересекающую центр города и отнюдь его не украшавшую, по трубе, а русло превратить в бульвар. Такое предложение тогда посчитали просто вызывающим и несбыточным, лишь спустя без малого век эта смелая идея обрела реальность.

Но наибольшей популярности газета достигла в 1904 году, с началом русско-японской войны. Полные жизненной правды репортажи с полей битв в «Рязанском листке» резко контрастировали с официальными и помпезными статьями в «Губернских Ведомостях». В «Листке» было даже напечатано интервью с участниками боев, публиковались письма с фронта.

Подвальные нимфы

Рассказав о газете, мы как-то забыли о ее главной составляющей – об авторах. А ими были большей частью… ее читатели. Газета быстро добилась популярности, сумев наладить с читателем обратную связь, на страницах листка часто появлялись статьи и письма местных авторов и даже критические заметки на злобу дня. Ни одно письмо в редакцию не оставалась без ответа, так вокруг редакции сплотилось ядро единомышленников. И во главе их встали… сестры Малашкины: старшая Клавдия, Ольга и Елизавета. С юношеской непосредственностью они давали оценку происходящим в городе событиям, называя вещи своими именами.

Разумеется, это до крайности раздражало официальную прессу, сотрудники «Рязанских губернских ведомостей» не упускали случая уколоть независимых конкурентов, называя дочерей Малашкина, активно участвовавших в издании газеты, «подвальными» или «плитографскими» нимфами. «Нимфы» не особо обижались, более того, порой утирали нос своим заносчивым коллегам. В годы русско-японской войны именно в «Листке» была описана реальная фронтовая жизнь без всякой парадной мишуры. И именно Ольга Малашкина записала и опубликовала интервью с солдатом Нежинского пехотного полка, который на руках вынес с поля боя тело своего павшего командира.

После смерти Николая Даниловича в 1905 году «Рязанский листок» просуществовал недолго. Можно сказать – не выдержал конкуренции с появившимся в обилии после русской революции изданиями, но след свой в истории оставил. Хороший, добрый след. А переулок так и остался Газетным.

P.S. Дом Малашкиных стоит погорелый с 2007 года. Разговоры о его восстановлении длятся с той же поры. Интересно, что бы по этому поводу написал сам Малашкин? Возможно, поместил бы подобную карикатуру про ожидание рязанского водопровода.

Еще новости "Рязань":

- До +4°С потеплеет в Рязанской области в субботу

- В Рязани начинают реставрировать кинотеатр «Родина»

- В Рязани раскрыли кражу телефона из пункта выдачи заказов

- В Рязани наградили победителей муниципальных этапов педагогических конкурсов

- Квартиру и более трех миллионов рублей конфисковали у бывшего сотрудника ГИБДД