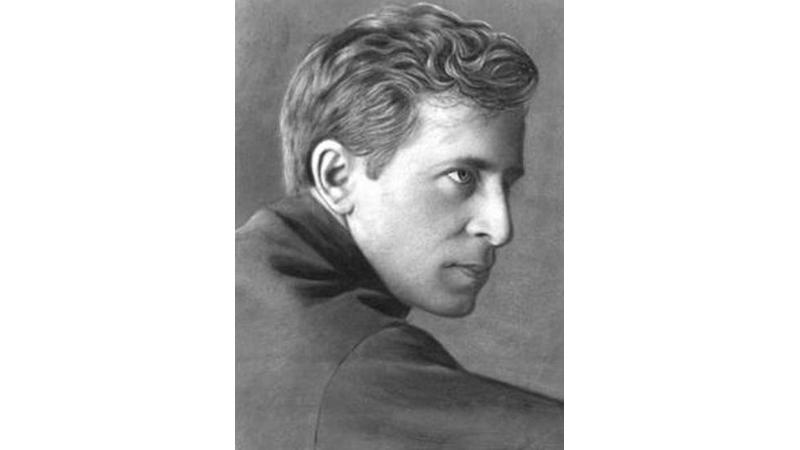

Рязань и рязанцы в литературе. История седьмая. Эсер, путешественник, писатель, кинематографист…

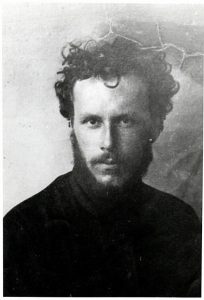

В Рязани на улице имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, бывшей Абрамовской, сохранился симпатичный деревянный дом № 34. Когда-то здесь жили выдающиеся рязанцы – Василий Павлович и Сергей Васильевич Кравковы. Василий Кравков (1859-1920) был военным врачом, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, оставил интересные мемуары. Его сын, Сергей Васильевич (1893-1951) – психофизиолог, член-корреспондент Академии наук и Академии медицинских наук СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР. Славные имена славной фамилии. Наиболее знаменитым членом династии стал Николай Павлович Кравков (1865-1924) – талантливейший ученый, отец российской фармакологии, первый лауреат Ленинской премии, член-корреспондент РАН, академик Военно-медицинской академии.

Немногим известно, что в этом патриархальном домике бывал и еще один представитель знаменитой фамилии, племянник Василия Павловича – Максимилиан Алексеевич Кравков. И в то время как дядя в свободное от службы время набрасывал записки о войне с японцами, а его сын Сергей учился на «отлично» в Первой Рязанской мужской гимназии, Максимилиан в подвале дома… мастерил бомбу! Причем в самом прямом смысле слова.

Теперь обо всем по порядку. Журналист Людмила Кузменкина в статье «Сибирский Джек Лондон» интернет-издания «Библиотека сибирского краеведения» пишет о начале пути Максимилиана:

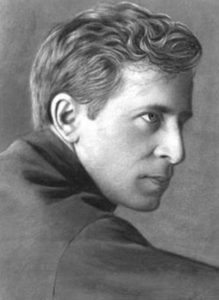

«Родился Максимилиан Алексеевич Кравков 22 сентября в 1887 году в Рязани в семье военного врача, доктора медицины Алексея Павловича и Антонины Ивановны Кравковых. Два года спустя в семье появился на свет второй ребенок, Леонид… Алексею Павловичу Кравкову не было суждено проявить себя в науке столь же ярко, как его братьям. Осенью 1895 года он безвременно скончался, едва дожив до 38 лет. После смерти мужа Антонина Ивановна вместе с младшим сыном переехала из Рязани в Москву, оставив Макса у рязанских родственников».

На пути террора

Родственники – это и есть Василий Павлович Кравков и его малолетний в те годы сын Сережа. Натура у Максимилиана была слишком темпераментна для усидчивого изучения каких-либо наук. Лет в девятнадцать – двадцать в его голову приходит не такая уж и редкая среди русской молодежи мысль: а не пора ли изменить существующий порядок вещей и вообще – мир? К тому времени Максимилиан, окончивший все ту же Первую рязанскую гимназию, уже является студентом геолого-минералогического отделения Санкт-Петербургского университета. Горячему рязанскому юноше пришлись по душе экстремистские идеи эсеров-максималистов, и вот Макс уже в их боевых рядах. Примерно в это же время вместе с однопартийцами готовит покушение на премьер-министра России Петра Столыпина красавица-рязанка Наталья Климова. Дом ее родителей стоял не так уж далеко от дома Кравковых…

Решив, что до столичных чиновников, владык дворцов в Санкт-Петербурге, ему пока не добраться, Максимилиан Кравков «со товарищи» стал разрабатывать план по физическому устранению московского генерал-губернатора – Сергея Константиновича Гершельмана.

Молодые партийцы дали непростое задание мальчику из семьи рязанских талантливых ученых: организовать лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Макс, ничтоже сумняшеся, предложил сконструировать бомбу в подвале милого патриархального дома его дяди в Рязани.

Ах, эти деревянные кружева домов на Абрамовской, а ныне – Салтыкова-Щедрина! Их любят сравнивать с застывшей песней, раздольным есенинским стихом, заневестившимися девушками…. В начале двадцатого столетия в доме Кравковых на Абрамовской, 34, очень способный юноша вместе с друзьями-студентами (Быстровзоровым, Орловым и Бабковым) готовили разрушительное оружие против главы Москвы.

Василий Павлович Кравков не возражал оставить свой дом на, казалось бы, серьезных и вежливых мальчиков, друзей любимого племянника – ему нужно было отъехать по делам службы. В доме на Абрамовской остались студенты и 82-летний патриарх семьи – Павел Алексеевич Кравков (1826-1910). Внизу, в подвале, усилиями молодых бомбистов зрела, набирая силу, адская машина. В любой момент симпатичный домик вместе с обитателями мог взлететь на воздух!

Арест

В ночь на 31 июля 1908 года в рязанском доме Василия Павловича Кравкова прошел обыск. Людмила Кузменкина в статье «Сибирский Джек Лондон» пишет о том, что при обыске были были обнаружены: «…два готовых запальника для бомб, 15 стеклянных запалов, различные принадлежности для химических работ, в большом количестве серная и азотная кислоты, чертежи бомб с вычислением их состава и радиусов взрыва. На стуле около кровати Макса лежал заряженный и поставленный на боевой взвод браунинг, а на столе – маузер. Были найдены рукописи, излагающая тактику социал-демократов, программа партии и ряд прокламаций. Среди фотографий Максимилиана было обнаружено несколько постановочных снимков, изображающих сцены ограбления, казни через повешение, баррикады. Действующими лицами на этих снимках были Максимилиан и некоторые члены семьи Кравковых, а местом действия – дом и двор Василия Павловича. На другом снимке, сделанном в комнате Максимилиана, он держал в руке маузер».

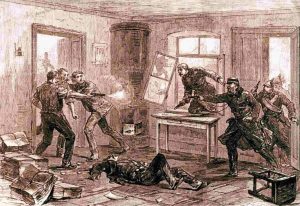

Бомба – другая, не «кравковская» – все-таки ждала московского генерал-губернатора. 21 ноября 1907 года на Гершельмана было совершено покушение. В сани, в которых он со своим адъютантом князем Оболенским ехал на торжества по случаю 200-летия Лефортовского военного госпиталя, метнула бомбу молодая террористка.

Газеты того времени сообщали: «Раздался взрыв, и на несколько мгновений все окуталось дымом. Лошади сперва кинулись от женщины сторону, затем опять в ее сторону и остановились. Когда дым рассеялся, представилась следующая картина. Слева от саней стоял генерал-губернатор, в двух шагах от него адъютант, дальше с земли поднимался кучер, бились в агонии раненные лошади, а направо от них у тротуара, лежала женщина ничком <…> На место моментально прибыла полиция, явился фельдшер из приемного покоя Лефортовской части. Преступница была без сознания, но жива. У нее вырван один глаз, серьезные повреждения в правой части черепа, значительно разбита и лишена покровов правая нога».

Сергей Константинович Гершельман, как и его адъютант, остались живы. Террористов арестовали. Израненную 30-летнюю бомбистку Александру Севастьянову казнили, Максимилиана Кравкова и его приятелей отправили в казематы.

В Сибирь…

Различные источники указывают несколько версий арестантской судьбы нашего героя. По одной из них Кравков получил пять лет одиночного заключения, по другой – шесть лет каторжных работ, и, наконец, по третьей версии Максимилиану шесть лет каторги заменили тремя с половиной годами одиночки… Известно, что он провел год или два в кандалах в Таганской тюрьме.

В 1913-м Кравкова выслали в город Тайшет Енисейской губернии. Литературный критик Николай Николаевич Яновский напишет об этом периоде жизни рязанского экс-террориста и путешественника:

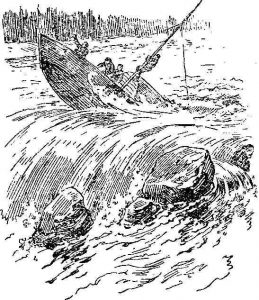

«Он много путешествует по Саянам, собирает минералогическую коллекцию, внимательно приглядывается к жизни «малых народов». Именно в это время и здесь, в Сибири, в полную силу обнаружилась страсть Кравкова к охоте, к путешествиям, здесь расцвела его любовь к природе, его жажда познать ее, проникнуть в ее тайны».

Да здравствует революция!

Исследователи творчества Кравкова указывают, что Февральскую революцию 1917 года он встретил с восторгом. Макс вновь готов к борьбе, и он теперь не просто охотник и исследователь Сибирской тайги. Кравков – социалист-революционер, представитель крупнейшей политической партии России. Защищать революцию и демократию он готов любыми способами!

Максимилиан Алексеевич принимает участие в подготовке эсеровского антиколчаковского восстания в Иркутске. В декабре 1919 года на станции Нижнеудинск Кравков, рискуя жизнью, именем революции останавливает и загоняет на запасные пути эшелоны Верховного правителя России Александра Колчака. В январе 1920 года Максимилиан сопровождает в Иркутск поезд «литерный Д» с золотым запасом колчаковского правительства.

Для адмирала это была последняя в жизни поездка. 7 февраля 1920 года Александр Васильевич Колчак и председатель Совета Министров Всероссийского Правительства Виктор Николаевич Пепеляев были расстреляны по распоряжению Иркутского военно-революционного комитета. Казнь состоялась около устья реки Ушаковки при впадении ее в Ангару. Тела были брошены в прорубь по принципу «концы в воду».

Опять арест, литература, кино

После победы Красной Армии Максимилиана Кравкова арестовали. Так что, сидел он и при государе Императоре Николае Втором, и при Предсовнакома Владимире Ленине. Правда, вскоре Максимилиана Алексеевича отпустили ввиду отсутствия состава преступления перед Советской властью.

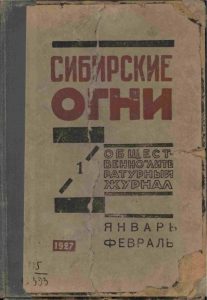

После этих потрясений Кравков расстается с политикой и занимается в основном музейной деятельностью, в частности, издает в 1921 году в Омске небольшую брошюру «Что такое музей и как его устроить в деревне». В эту пору Кравков, талантливый и творческий человек, почувствовал вкус к писательскому творчеству и кинематографии. Он начинал с очерков, в частности, в журнале «Сибирские огни», затем перешел к повестям и рассказам приключенческого жанра. Выходят остросюжетные произведения «Зашифрованный план», «Ассирийская рукопись», подростковые «экшны»: «Дети тайги», «За сокровищами реки Тунгуски» и ряд других.

Писатель Владимир Зазубрин так характеризовал в 1927 году литературные взгляды Кравкова:

«В своих рассказах он берет сильного одиночку, человека, выходящего на борьбу со зверем, себе подобным, или с целым коллективом. Пусть коллектив в конце концов своей тысяченогой пяткой раздавит смелого одиночку. Одиночка, даже вынужденный пустить себе пулю в лоб или проколоть сердце ржавым гвоздем, все же чувствует себя победителем. Он сам уходит из жизни, он никогда не дается в руки врагу. Он свободен. Какая цена этой свободе – дело другое. Сочувствие Кравкова всегда на стороне этого одиночки. Он рисует его сильным и дерзким».

В Новониколаевске (с 1926 года Новосибирске), революционной столице Сибири, Максимилиан Кравков руководил Сибгоскино. И здесь ему тоже пришлось стать первопроходцем.

Даешь «Красный газ»!

В декабре 1924 года в городе собирались отмечать пятилетие освобождения края от Колчака. Самым необычным и смелым в праздничной программе стал уникальный не только для края, но и всей советской России проект – художественный кинофильм! Разумеется, тема будущей, как тогда говорили, «фильмы» была соответствующей: красные войска бьют колчаковцев и несут свободу жителям Сибири.

Писать сценарий доверили хорошему знакомому Кравкова – литератору Владимиру Зазубрину. В основу лег его роман «Два мира», о котором немецкий литературовед и переводчик Вольфганг Козак давал, в принципе, неплохой отзыв: «Это, вероятно, первое столь объемное произведение в литературе советского периода представляет собой не художественный текст со сквозным действием, а мозаикообразную хронику времен гражданской войны в Сибири».

Сибиряки приняли ответственное решение: Москву просить ни о чем не будем – снимем фильму сами! Название придумали символическое и передовое – «Красный газ». 22 июня 1924 года в газете «Советская Сибирь», выходящей в Новониколаевске сообщалось:

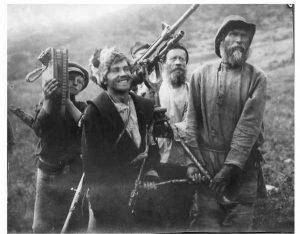

«Сибгоскино предприняло шаги к созданию сибирской фильмы [ «Красный газ»]… Над сценарием работают В[ладимир] Зазубрин, завгоскино М[аксимилиан] Кравков и режиссер И[ван] Калабухов. Идея «Красного газа» такова – борьба двух миров – красного и белого. Белые в борьбе применяют все достижения современной техники, белые вооружены до зубов. Красные, стараясь не отстать в вооружении техническом, применяют свое особое средство – «красный газ»: агитацию и пропаганду… На экране на фоне девственной природы Сибири пройдет борьба алтайских партизан с колчаковцами, восстание рабочих в Кузбассе, соединение с войсками Красной Армии. Картина обещает быть серьезной и революционной вещью».

Режиссер Иван Григорьевич Калабухов, ученик Константина Станиславского и сторонник творческих взглядов Всеволода Мейерхольда, пригласил на роли актеров из театральных коллективов Томска, Новониколаевска, Барнаула, Бийска. И съемки начались. Да как! Снимали «фильму» всем миром.

Владимир Зазубрин вспоминал: «Можно с уверенностью сказать, что фильма создается не только Сибгоскино, но и всеми советскими и партийными учреждениями. Нужны съемки на пароходе — вот вам судно на неделю, с обслуживающими катерами, буксирами, лодками. Съемки забастовки в депо — несколько дней в нем командуют только киношники. Нужно снять интерьер приглянувшейся богатой крестьянской избы (а никакой осветительной аппаратуры еще не существует) — разбирается одна из стен дома, и съемка ведется при солнечном свете. Эпизод бесчинств колчаковцев в деревне — в Колывани сжигают несколько строений. Нужна экспедиция на Алтай — выделяются лошади и пустырь за городским кладбищем, где артисты осваивают верховую езду, потому что по Алтаю больше ни на чем не проедешь. И так далее».

«Лучшее достижение советской кинематографии»

Монтировать сибирскую «фильму» в Москве помогал молодой, но уже весьма авторитетный режиссер Сергей Эйзенштейн. Премьера состоялась в Новониколаевске 12 декабря 1924 г. и прошла с огромным успехом! На следующий день главная газета страны «Правда» высоко оценит «Красный газ»:

«С пятницы 12 декабря в госкинотеатрах идет картина производства Сибгоскино «Красный газ» из жизни партизан в Сибири в период борьбы с Колчаком. Картина на просмотре представителей печати и Главполитпросвета заслужила одобрение и последним рекомендована как «лучшее достижение советской кинематографии».

Восторженные рецензии о творении сибирских кинематографистов публикуют кроме «Правды» «Известия», «Вечерняя Москва», «Кино-газета», журналы и еженедельники «Кинонеделя», «АРК», «Рабочий и театр», почти все сибирские газеты. Еще из «Правды»:

«Картина смотрится с непосредственным интересом… она подкупает свежестью, искренностью, простотой… Фильм дает ощущение действительной, не инсценированной борьбы, и борьба эта показана в буднях, в суровой ее простоте: в этом несомненное достоинство картины».

Надо отметить, что мировой шедевр Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» выйдет на экраны страны на год позже «Красного газа» – 21 декабря 1925 года. Возможно, сибирская «фильма» в чем-то помогла Сергею Михайловичу реализовать некоторые замыслы во время съемок и монтажа «Броненосца»…

«Красный газ», снятый Сибгоскино, которым руководил рязанец Максимилиан Кравков, стал первым художественным фильмом Советского Союза. Картина, к сожалению, не сохранилась, все рабочие ленты со временем были затерты, изорваны, а архивных версий уже невозможно отыскать…

«Мы смотрели на жизнь в телескоп…»

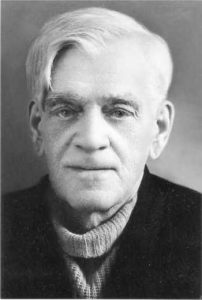

Максимилиан Кравков стал известным писателем, жил в Новосибирске, писал рассказы. Журналист Людмила Кузменкина в статье «Сибирский Джек Лондон» пишет:

«30 ноября 1936 года в Правлении союза писателей Западной Сибири прошел его творческий вечер писателя, выступающие говорили много теплых слов в адрес виновника торжества, который в течение 15 лет радовал читателей своими прекрасными произведениями. Однако этот творческий вечер стал едва ли не последним приятным событием в жизни Максимилиана Алексеевича… Весной 1937 года сотрудники НКВД приступили к арестам новосибирских геологов, которых подозревали в участии в якобы существовавшей с 1932 года «японо–эсеровской террористической диверсионно–шпионской организации». 22 марта 1937 года арестовали и Максимилиана Алексеевича. Ему предъявили обвинение в «контрреволюционной террористической диверсионно-шпионской деятельности».

Максимилиана Кравкова – революционера, путешественника, исследователя Сибири, писателя и деятеля кино расстреляли в октябре 1937 года в Новосибирске. В 1958 году он был реабилитирован.

В повести Кравкова «Ассирийская рукопись» есть слова:

«Удивительное время. Время, когда границы возможностей отодвинулись в неизвестность. Когда выход из самого гибельного положения находится по-детски просто, когда гибель подстерегала, не оправданная ни обстоятельствами, ни здравым смыслом. Мы смотрели на жизнь в телескоп, мы стремились приблизить к себе дух событий…».

Максимилиан Кравков умел увидеть дух событий, умел любить людей и свою землю, умел творить, создавать. О таких людях не забывают.

Все материалы спецпроекта «Рязань и рязанцы в литературе» читайте здесь.

Еще новости "Рязань":

- Губернатор Павел Малков: Для нас один из главных приоритетов - это развитие высокотехнологичного бизнеса

- Год единства народов России официально стартовал

- Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать»

- В семи округах в этом году начнут модернизировать коммунальную инфраструктуру

- Павел Малков: В этом году в Рязанской области по нацпроекту благоустроят 25 общественных пространств