Секреты Рязанской «Одигитрии»

Героями древних сказаний, легенд и летописей становились не только люди. Одним из наиболее известных памятников рязанской литературы стала Повесть о Николе Заразском. Впервые она была опубликована в 1790 году в Русском Временнике (Сборник «Русский Временник» (Летописец), содержит Российскую историю от 862 до 1681 гг., М., 1790).. Когда Повесть была создана – до сих пор неизвестно.

Произведение включает в себя рассказ о перенесении из Корсуни в Рязанскую землю образа святого Николая Угодника. Это случилось примерно в 1225 году. Встречали икону князь Федор Юрьевич Рязанский, его отец великий князь Юрий Ингоревич (Ингваревич) Рязанский и епископ Ефросин.

Через двенадцать лет случилось нашествие монголов под предводительством Батыя. Об этом рассказывается во второй части повествования о Николе Заразском, более известной как «Повесть о разорении Рязани Батыем». Выделяют в составе общей истории корсунского образа и третью часть – «Похвалы роду рязанских князей».

Трагедия нашествия получает высокий накал в строках о том, что был «убит благоверный князь Федор Юрьевич от безбожного царя Батыя», и услышав эту страшную весть, царевна Евпраксия бросилась из «превысокого храма своего» с сыном Иваном и «заразися до смерти». К «великому чюдотворцу Николе Корсунскому» (иконе – прим.) приносят тело князя Федора, хоронят с женой и сыном, а над их могилами ставят «кресты каменны». «И от сея вины», – говорится в заключение, великий чудотворец Никола зовется Заразский, потому что благоверная княгиня Евпраксия с сыном князем Иваном «сама себе зарази (погубила – прим.)».

Перед каким образом молился князь?

После трагической гибели сына своего Федора, его жены, прекрасной Евпраксии, и внука Ивана великий князь Юрий пошел в главный храм Рязани – Успения Богородицы: «И поидоша в соборную церьковь и плакашеся пред образом пресвятыя богородицы честнаго и славнаго ея Одегитрия, юже (который – прим.) принесе епископ Ефросин из Святыя Горы».

Здесь возникают первые вопросы. Самый простой – о какой «Святой Горе» идет речь? Ответ находится сразу: конечно, в Повести говорится о горе Афон. Предание связывает появление иконы Одигитрии с именем епископа Муромского и Рязанского Евфросина Святогорца (предположительно, именно он совершил монашеский постриг благоверных Петра и Февронии незадолго до их кончины). Исторически Афон позиционируется как крупнейшее в мире средоточие православного монашества на полуострове Айон-Орос, называемый иначе Святой Горой, Афоном, Афонским полуостровом. Впервые официально Афон был назван Святой Горой во втором его уставе, данном примерно в середине XI века императором Константином IX Мономахом.

Согласно сказанию, Богородица после вознесения Христа отправилась на Кипр, но из-за бури корабль причалил к афонскому берегу, где языческие идолы (надо понимать, статуи античных богов) громко призвали жителей встречать «Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Местные жители уверовали, а Богородица сказала: «Вот Мой жребий от Сына и Бога Моего». Потом она благословила народ, сказав: «Благодать Божия пребудет на этом месте и на живущих тут с верою и страхом по заповедям Сына Моего».

Какой образ Богородицы называют «Одигитрия»?

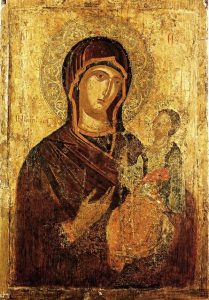

Согласно преданию, икона, перед которой молился Юрий Ингоревич (Ингваревич), была принесена епископом Ефросином с Афона в Рязань, предположительно, в 1225 году. Это был список со знаменитой иконы, по преданию, созданной самим евангелистом Лукой, которому приписывают авторство нескольких образов Богородицы, в том числе с Младенцем на коленях. При этом Пресвятая Мария указывает на него ладонью. Этот тип иконнного изображения и стали называть «Одигитрия». Другой образ — Богородица, прижимающаяся щекой к ребенку. Такой тип называют «Елеуса» – «Умиление». И еще один распространенный иконографический тип изображения Богородицы – «Оранта». Божья матерь изображена с воздетыми в молитве руками. Часто на Ее груди в круге изображают Младенца Иисуса Христа. Слово «Оранта» происходит от латинского «orare», что значит «молиться».

Историки и искусствоведы, сходятся во мнении о том, что икона (или ее чтимый список) какое-то время находилась в константинопольском монастыре Одигон (Οδηγός – путеводитель), отчего ее стали именовать «Путеводительница». В Константинополе толковали слово как напоминание о провожатых, которые вели к иконе слепых и увечных. Те по молитвам получали здесь исцеление.

Списков Одигитрии работы апостола Луки было сделано немало, а первоначальный образ погиб при взятии Константинополя турками в 1453 году. Алчные завоеватели разрубили на несколько частей священную доску и золотой оклад с драгоценными камнями…

Каков возраст «Рязанской Одигитрии»?

Теперь о древней Одигитрии, которая находится в настоящее время в Архангельском соборе Рязанского кремля. По заключению экспертов, указывает портал «Искусство Рязанских земель», «вероятность создания иконы в первой половине XIII века подтверждает наличие характерных для этого времени признаков. Фон иконы первоначально был серебряным. Такой встречается именно на памятниках XII-XIII веков. Незначительные фрагменты серебра сохранились на фоне, вдоль правого плеча Богоматери и на нимбе Младенца. Звезда на мафории (накидке – прим.) Богоматери выполнена как бы из драгоценных камней, что также отмечается на очень древних домонгольских иконах. К признакам, позволяющим датировать икону XIII веком, относится и ассист (штрихи на складках ткани – прим.) на одеждах Младенца, написанный аурипигментом (золотой краской – прим.)».

Скорее всего, после разорения Рязани Батыем Рязанская Одигитрия была перемещена в Переяславль-Рязанский. И сделать это мог сам Ефросин Святогорец. В «Истории Рязанского княжества» Дмитрия Иловайского читаем: «На свободе уцелел только… Ингварь (рязанский князь), который воротился из Чернигова уже после нашествия. На родине его ожидала печальная картина смерти и запустения. Вслед за князем прибыл и епископ Ефросин; он также спасся от гибели, потому что находился где-то в отсутствии…». Святогорец вполне мог отвезти Одигитрию в Переяславль, где она подвергалась бы меньшей опасности, а потом отправиться в Муром. Таким образом, «Рязанская Богоматерь Одигитрия» скорее всего уцелела во время батыева погрома древней столицы Рязанского княжества.

Разумеется, икону, оказавшуюся в Переяславле Рязанском, неоднократно поновляли, а доску ремонтировали. Поэтому первоначальный лик был скрыт от глаз богомольцев. А в XVII веке на обороте иконы поместили изображение «Константин и Елена. Воздвижение Честнаго Креста Господня». Долгое время лик висел на Глебовской башне, той, что стояла на месте колокольни Рязанского кремля. Затем, когда башню разобрали, Одигитрия находилась в Ильинском храме. Скорее всего, сведения о ее первоначальном происхождении со временем просто стерлись из памяти рязанцев…

После революции икону перенесли в запасники исторического музея. С иконой работали реставраторы, они сумели добраться до слоя XVI века. Исследователи решили, что икона написана в это время, но на древней доске. Так она и значилась в инвентарных книгах – «памятник шестнадцатого века».

Здесь надо сказать о том, что отдельного рассказа заслуживает история Феодотьевской Богоматери, чей образ был обретен в XV веке. По распространенной версии считается, что древняя Одигитрия, пропавшая после разорения Рязани Батыем, была чудесным образом найдена вновь в 1487 году. Отыскали ее в так называемом Старом Поле, недалеко от сел Торчино и Федотьево (Феодотьево). Сегодня это территория Спасского района Рязанской области. Предание гласит о том, что Богородица привиделась во сне сельскому мальчишке и объяснила, где найти икону. Сегодня одни верят в то, что образ Одигитрии времен Батыева нашествия – это и есть Феодотьевская икона, оригинал которой и представлен в Архангельском соборе, другие настаивают на том, что здесь далеко не все ясно…

Возвращение древнего лика

Но вернемся к Рязанской «Богоматери Одигитрии». Реставраторы сумели должным образом поработать с иконой уже в 1980-е годы. Рязани повезло – доской занималась Галина Сергеевна Клокова – выдающийся ученый, реставратор высшей квалификации, профессор кафедры реставрации факультета Церковных художеств Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, член Консультационного совета Софийского собора Новгорода Великого, член реставрационного совета Троице-Сергиевой лавры и многих московских музеев. Она писала о том, что рентгеновские исследования показали – «Богоматерь Одигитрия» создана намного ранее XVI века! Икона имела четыре слоя сплошных записей на фоне, кроме того, несколько раз одежды и лики частично переписывались.

В одном из интервью Галина Сергеевна сказала о рязанских святынях: «Удивительные иконы, иконы древнейшего княжества Руси. Но тут ничего не лежит на поверхности, иконы нужно уметь найти, почувствовать. Я отбирала для реставрации иконы в Рязанском фондохранилище и увидела икону Богоматери. Я почувствовала ее древность и значимость. Когда такое попадает в руки, грех не работать дальше. По паспорту икона датировалась XVI веком, но размеры ее явно не соответствовали «стандартам» эпохи Ивана Грозного».

Сенсационной публикации в прессе не последовало, не те были времена. Да и Клокова – серьезный ученый и к громким заявлениям в СМИ отнюдь не стремилась. Она работала с Одигитрией: «После того, как было снято несколько слоев краски и обнаружено множество разнохарактерных гвоздиков и более крупных отверстий от окладов, которыми в разное время украшали чтимую икону, постепенно открылись первоначальные лики XIII века (!). На иконе были обнаружены глубокие ожоги – следы событий декабря 1237 года, когда икона горела вместе с Рязанью во время Батыева нашествия» (!)

Подвиг реставратора

Итак, по результатам исследований Клоковой ученые пришли к мнению: Рязанская Одигитрия написана в XIII веке. Более, того, возможно, ее создали гораздо ранее! Галина Клокова высказала самое смелое предположение: пролежавшая в запасниках, почерневшая от времени икона – та самая, что привез Ефросин Святогорец из Афона, а позже спас из сгоревшей Рязани!.. Возможно, Одигитрия Рязанская является византийским списком с более древней иконы, находившейся в храме Константинополя…

Труд Клоковой иначе как титаническим не назвать! Вот еще фрагмент из воспоминаний Галины Сергеевны: «Я работала над иконой Божией Матери «Одигитрия» 14 лет!.. Очень много механической работы, есть технологические процессы, которые требуют времени, выдерживания. Есть жуки-точильщики, которые прогрызают отверстия в древесине и превращают ее в труху. Укрепление древесины и заполнение этих самых отверстий – очень монотонная работа. Вернуть монолитность древесине, чтобы икона не рассыпалась, можно только многократной пропиткой, каждый раз длительно просушивая ее. Я откладывала эту икону в сторону, занималась другой работой, преподавала, ходила на ученые советы. Но все эти 14 лет я ждала результата…». Трудно даже представить, насколько кропотливым был труд Галины Клоковой, насколько подвижническим!

Портрет византийской принцессы?

Существует совсем романтическая версия появления Одигитрии в Рязани – ее привезла в Рязань Евпраксия, византийская принцесса, будущая супруга князя Федора. Почему бы и нет? Иконописцы писали своих мадонн с самых прекрасных земных женщин. Так не Евпраксия ли глядит на нас своими неизъяснимо чудесными очами с древней доски, что хранится сегодня в Архангельском соборе Рязанского кремля?!. Та самая красавица из Византии, жена рязанского князя Федора, что не пожелала попасть в плен к Батыю, бросилась с крыши «превысокого храма своего» с малым сыном Иваном на руках и «заразися до смерти». И город Зарайск получил свое название от ее скорбного и невероятно гордого поступка…