Защитили Ряжск и столицу

В декабре исполнится 80 лет с начала контрнаступления советских войск под Москвой, в ходе которого отстояли свою столицу воины и труженики тыла. Сломали планы врага и положили начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Ряжцы в боях за столицу

В экспозиции Ряжского музея есть фотографии гвардии младшего сержанта Василия Васильевича Хохлова и летчика Ивана Ивановича Дыкина, погибших при защите столицы. А Иван Кузьмич Флюр и Василий Степанович Якушин вернулись в родной Ряжск после Победы. И много лет трудились на благо своего района, не оставались в стороне от общественной жизни и патриотического воспитания молодежи.

Публикации в районной газете об этих людях тоже хранятся в музее, к ним нередко обращаются школьники, работая над рефератами.

Помнят ряжцы и подполковника авиации Павла Кирилловича Торбина, защищавшего столицу и награжденного за выполнение важного задания орденом Красного Знамени.

«Полет в тыл противника осенью 1941-го оказался одним из сложных, по воспоминаниям самого ветерана, – говорит Ирина Ивановна. – Шла подготовка к сражению за столицу, и летчики выполняли задание под сильным огнем противника. Нужно было с воздуха найти штаб танковой группы генерала Гудериана и сфотографировать скопление немецких танков. Экипаж, штурманом которого был Павел Торбин, успешно справился с заданием. Об этом он рассказывал своему коллеге, тоже участнику Великой Отечественной войны, Константину Масленникову в год 50-летия Победы».

За время службы в авиации Павел Кириллович был удостоен орденов Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны, двух орденов Красного Знамени, многих медалей, в том числе «За боевые заслуги». Уйдя в отставку, он переехал в Ряжск, работал военруком в дорожном техникуме, вел воспитательную работу с молодежью.

Спасители

О бойцах 84-й отдельной морской стрелковой бригады рассказывает раздел экспозиции в зале защитников Отечества.

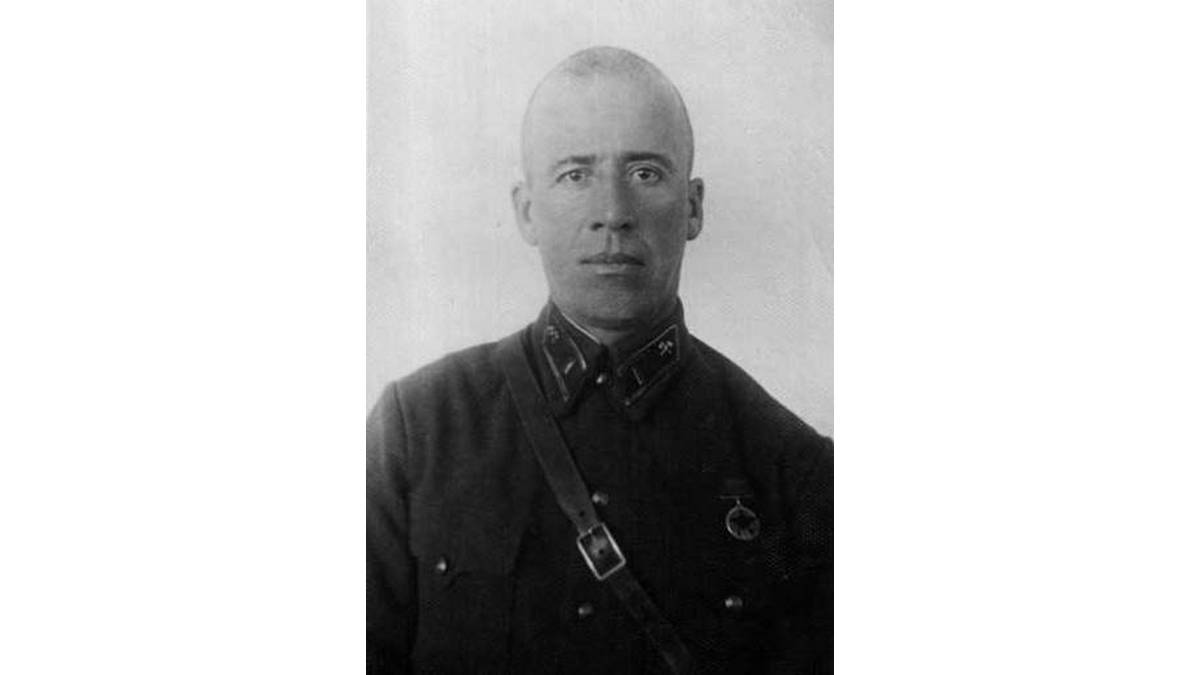

«Она была сформирована осенью 1941-го в Приволжском военном округе. В ее состав вошли курсанты высшего военно-морского училища имени Фрунзе, высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского, Краснознаменного учебного отряда подводного плавания имени Кирова, моряки Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, – продолжает экскурсию Ирина Ивановна. – Командиром бригады был назначен полковник Василий Андреевич Молев (на фото. — Ред.), который являлся примером храбрости для бойцов».

В ноябре 1941 года части бригады, направлявшейся к Москве, получили боевую задачу не допустить прорыва немцев к Ряжску – крупному железнодорожному узлу. Прибыв в Ряжск, они прошли за ночь почти 50 километров на запад. И рано утром приняли бой под городом Скопином. На этом месте сейчас установлен памятный обелиск.

После упорных двухдневных боев Скопин и еще ряд населенных пунктов были освобождены, а немцы, которые понесли значительные потери в живой силе и технике, отброшены на запад.

К 50-летию Победы постановлением главы администрации Ряжска от 12.04.1995 г. ветеранам бригады Е.И. Дронову, Н.Н. Вознесенскому, А.Т. Ермишину, Н.И. Чуеву, Ф.Г. Сайфулину и Х.Ш. Садыкову присвоено звание «Почетный гражданин города Ряжска». В 2001 году решением Ряжской районной Думы этого звания удостоен ветеран бригады В.Г. Кириллов-Угрюмов.

«Василий Андреевич Молев погиб, выполняя ответственное задание по овладению населенным пунктом в районе Клина. Со словами: «Вперед на врага!» он возглавил атаку, как делал это неоднократно. Но был смертельно ранен разорвавшимся снарядом, – рассказывает Ирина Ивановна. – Моряки в стремлении отомстить врагу за гибель любимого командира дружно пошли вперед и взяли укрепленную высоту, задерживавшую продвижение войск. Василий Молев был посмертно награжден орденом Ленина».

Экспозиция, посвященная доблестным защитникам Ряжска, ежегодно пополняется, становятся известными новые факты и люди.

«Например, за участие в боях под городом Скопином свою первую награду, орден Красной Звезды, получил 21-летний Николай Чуев. Из наградного дела следует, что «будучи разведчиком, он пробрался к переднему краю обороны противника и захватил «языка», который дал ценные сведения», – говорит Ирина Попенко.

В уличных боях в Скопине Николай уничтожил восемь гитлеровцев из автомата, двоих заколол штыком. А 6 декабря, участвуя в боях по разгрому немцев под Москвой, молодой командир отделения захватил в плен многих гитлеровцев и лично уничтожил шесть вражеских солдат.

Будем помнить

Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Григорий Пантелеевич Кравченко в октябре – ноябре 1941 года был начальником Ряжского гарнизона, командовал авиационным соединением, базирующимся на аэродроме. Он погиб в 1943-м в воздушном бою.

Почетный гражданин Ряжска Петр Миронович Корчуганов участвовал в обороне Москвы, в составе 395-го гвардейского Витебского Тяжело-самоходного артиллерийского полка с боями прошел Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией».

Приехав в Ряжск в 1946 году, Петр Миронович трудился мастером производственного обучения и военруком в профтехучилище, вел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе в составе районного совета ветеранов, до последних дней активно участвовал в общественной жизни города, ставшего для него родным.

Один из уроков мужества в музее провели подполковник запаса, член районного совета ветеранов Юрий Власенко и педагог Евгений Колеснов. Юрий Александрович очень интересно рассказывал о битве за столицу и ее важной роли в победе над фашистской Германией, а также о своем дедушке Андрее Васильевиче Пономареве, ушедшем на фронт в возрасте 48 лет.

«Из-за полученной тяжелой контузии в годы Первой мировой войны дед служил в полевом ветеринарном лазарете Московской зоны обороны. Он был мобилизован с июня 1941 года. А закончил службу в 1944-м по болезни в звании капитана административной службы. Награжден медалью «За оборону Москвы».

Евгений Георгиевич Колеснов поделился эпизодами из жизни своего отца, Георгия Петровича, участника обороны Москвы, который был знаком с Героем Советского Союза Андреем Михайловичем Серебряковым, имя которого теперь носит Ряжский техникум:

«Отец рассказывал, что Андрей Серебряков служил механиком-водителем танка Т-26 тоже в 232-м танковом батальоне, но в соседней роте, и они неоднократно встречались, вспоминали родной Ряжск».

Георгию Петровичу посчастливилось уцелеть на войне. Он закончил службу в июле 1946 года в звании младшего лейтенанта.

«Ребята очень внимательно слушали выступавших. Встречи с ветеранами, очевидцами событий имеют большое воспитательное значение, – подытожила беседу Ирина Попенко. – Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, правду о тех событиях, как бы ни старались ее исказить наши идеологические противники. Недаром говорится, что без знания прошлого невозможно построить будущего».

От первого лица

Валентина Николаевна Киселева, ветеран труда:

«Мне было одиннадцать лет, когда началась война. Осенью 1941-го немцы наступали на Москву, и учеников начальных классов перевели из средней школы № 2 в Погореловку.

Помню, что в церкви располагалась воинская часть. В поле, в направлении Шереметьева, стояли зенитки, которые сбивали вражеские самолеты, и от звуков разрывавшихся снарядов было очень страшно.

Однажды мама послала меня в город. Иду, впереди две женщины. Вдруг раздался гул. Прямо над нами появились самолеты с фашистской свастикой. «Дочка, ложись!» – крикнули мне женщины, и мы все трое рухнули в бурьян. Когда самолеты улетели, я решила вернуться домой. Бежала во весь дух.

Отца призвали на фронт в октябре 41-го. Его часть стояла под Калугой. В 1944-м он был комиссован: заболел, открылась язва желудка. Вернувшись домой, отец работал в колхозе, где очень не хватало мужских рук. Мама трудилась на ферме, а также готовила обеды для тех, кто работал в поле. После войны ее наградили орденом за ударный труд.

В войну подростки работали в поле наравне с колхозниками. Я крутила так называемые свяслы, чтобы связывать снопы. Также мы собирали колоски, перемерзшую картошку. Пережили голод и холод, ходили в лаптях».

Светлана Ивановна Шпикалова, педагог:

«Осенью 1941 года я пошла во второй класс средней школы № 2, но вскоре здесь разместился госпиталь, а нас перевели в начальные школы, мой класс – в Стрелецкую.

Помню, как мы готовили подарки для раненых, вышивали кисеты, а мои бабушка и дедушка, которые жили в Василевке, насыпали в них махорку-самосад. Выступали с концертами. До сих пор помню слова из нашей сценки: «Трещит мороз тридцатиградусный, а на снегу, повесив нос, стоит фашист безрадостный…»

Мой отец был 1895 года рождения, и его на фронт не призвали. Он служил при продпункте, возил на подводе продукты в лазарет».

Петр Иванович Толмачев:

«Когда началась война, мне было восемь лет. Жили мы в Захупте, на улице Сталина (ныне Мичуринская). Помню, старший брат, позвав меня домой, сказал: «Война, Петух… Дело жуткое».

У нашего отца, Ивана Тимофеевича, была бронь: он работал на железной дороге старшим машинистом. Осенью 1941 года, когда его паровоз проходил очередную промывку топливного котла на станции Кочетовка за Моршанском, фашисты начали бомбить. Кочегар, молодой парень, от страха побежал под откос, и его осколком ранило в живот. Скончался на месте. А отец догадался спрятаться в котел паровоза и вернулся домой поседевшим, но живым.

Брату Василию к началу войны было шестнадцать, но он уже работал на электростанции. Затем получил повестку и был направлен в учебную часть, находившуюся в Еврейской автономной области, где готовили летчиков. Он скончался в госпитале от травм, полученных в результате крушения самолета во время тренировочного полета».

Еще новости "Ряжский район":

- Курсанты десантного училища во время лыжного перехода посетили Ряжск

- В селе Введеновка Ряжского округа столбик термометра опустился до 37 градусов мороза

- В Ряжском колледже проходит чемпионат «Профессионалы-2026» по двум компетенциям

- В Ряжске побывали студенты РязГМУ – участники акции «Снежный десант»

- В Ряжске почтили память жителей блокадного Ленинграда