«Жизнь ради жизни». К 155-летию со дня рождения Н. П. Кравкова

Еще в глубокой древности медики вывели теорию о «трех воротах смерти»: уход сознания, завершения процесса дыхания, прекращение сердечной деятельности. Поэтому реанимировать только что умершего человека пытались «открывая ворота», то есть восстанавливая сердцебиение, дыхание и возвращая человека в сознание.

Крупнейший отечественный патофизиолог Владимир Александрович Неговский (1909-2003) в статье «Оживление организма», написанной для издания «Детская энциклопедия» (раздел «Человек», 1966 г.), говорит от том, что «первые попытки разработать методы оживления отдельных наиболее важных для жизни органов относятся XVI веку. В 1543 г. итальянский ученый Везалий первый применил интубацию и искусственное дыхание через трахею… Позже английский ученый Вильям Гарвей наблюдал возобновление деятельности сердца голубя после ритмичного его сжатия пальцами».

В статье Неговский рассматривает опыты русских медиков по возвращению жизни безвременно погибшему человеку.

– Интересную работу по оживлению организма проделал русский академик Д. Бернулли вскоре после основания Петербургской академии наук, – пишет Неговский. – Он пытался оживлять с помощью электрического тока утонувших птиц. Во второй половине XVIII века проблемой оживления преждевременно умерших людей занимался выдающийся врач и ученый С. Г. Зыбелин. Он считал, что вдувание воздуха в легкие человека способно «отнятую жизнь возвращать и восстанавливать, как из мертвых».

Занимались проблемами поддержания жизнедеятельности извлеченного из организма сердца теплокровного животного известные ученые И. П. Павлов и Н. Я. Чистович. Но особое внимание В. А Неговский уделяет работам Н. П. Кравкова.

– Важность их обусловлена, в первую очередь, широким использованием и усовершенствованием метода изолированных органов. Хотя этот метод зародился не в его лаборатории, простота, которую придал ему Н. П. Кравков, сыграла решающую роль в точности полученных результатов, – констатирует автор статьи.

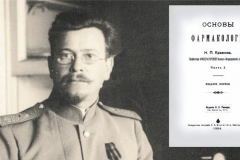

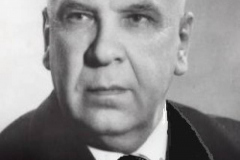

Напомним, рязанский ученый Николай Павлович Кравков (1865-1924) – основоположник советской фармакологии, член-корреспондент Российской академии наук, академик Военно-медицинской академии. Сущность его исследований по оживлению мертвых тканей образно и емко излагает в своей научно-популярной книге «Когда отступает фантастика» кандидат биологических наук Новомир Васильевич Лысогоров (1926-1985). Приводим фрагменты его работы.

«Петроград. 1920 год. Плохо с продовольствием. Плохо с топливом. Трудно достать лабораторных животных. А эксперимент не ждет. Ученый думает о будущем, даже когда на фронтах идут бои. Профессору Кравкову нужно выяснить действие различных химических веществ на кровеносные сосуды. Но где найти материал? Решение приходит неожиданно. В лаборатории под стеклянным колпаком стоит колба. На дне колбы немного воды, а в ее горлышко вставлен человеческий палец. Взяли его от трупа, но палец живет вот уже несколько месяцев. Он реагирует на вещества, сужающие или расширяющие сосуды, его кожа выделяет пот, на пальце растет ноготь.

Так же долго живет и отрезанное ухо кролика… Во время опытов ученому приходит дерзкая мысль: остановить жизнь этих органов, а затем попробовать «воскресить» их. Возможна ли такая остановка? Если и возможна, то надолго ли? Как поведет себя в таких условиях сложная и нежная ткань органов высших организмов? Теоретически ответить на этот вопрос было трудно. Здесь требовались эксперименты».

Согласно книги Н. В. Лысогорова, двухлетние эксперименты Кравкова стали настоящей сенсацией и были опубликованы в 1922 году в упомянутой нами статье Николая Павловича «Данные и перспективы по оживлению тканей умерших». Результаты и вправду были невероятными. Отрезанное ухо кролика, высушенное до состояния пергамента, хранилось более полугода.

«Однако после того, как ухо осторожно размочили и пропустили по сосудам «раствор Рингера» (многокомпонентный физиологический раствор – авт. проекта), обнаружилось, что сосуды живы. Тот же невероятный результат получили и в эксперименте с пальцем. Высушенный в эксикаторе над хлористым кальцием (мумифицированный) до того, что стал твердым как дерево, палец сохранялся несколько месяцев. И все-таки сосуды удалось оживить. При введении адреналина они сокращались. Таким образом, экспериментально было доказано, что отдельные органы высших организмов частично оживают после почти полного высушивания и, казалось бы, абсолютной смерти. Процесс был условно назван «оживлением» мертвых тканей».

Разумеется, научный мир не смог сразу же поверить в столь фантастические результаты! Однако, после того как опыты Кравкова повторили другие ученые, стало ясно: работа рязанского фармаколога является большим комплексным проектом, который дал ожидаемые, хотя внешне необычные, даже немного пугающие результаты.

Позже, в 1927 году, советский ученый Морозов блестяще развил опыт Кравкова. Он высушил сердце лягушки и сохранял его в течение нескольких часов. После того, как через кусочек этой мертвой ткани был пропущен специальный раствор, сердце вновь начало биться!

Отечественные хирурги провели ряд успешных экспериментов по пересадке сердца от одной подопытной собаки к другой, оживляли голову рыбы, наконец, человеческое сердце. Надо ли говорить, что без более ранних базовых экспериментов Н. П. Кравкова эти и последующие удивительные опыты были бы невозможны.

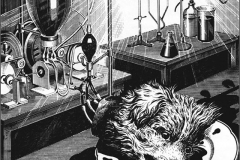

Отдельного внимания заслуживают смелые опыты московского хирурга Сергея Сергеевича Брюхоненко. Он решил провести эксперименты с отделенной головой собаки! В 1928 году, то есть, спустя четыре года после ухода из жизни Н. П. Кравкова, на третьем съезде физиологов СССР Брюхоненко продемонстрировал оживление отделенной от туловища головы собаки. Жизнь ее поддерживалась по системе основателя отечественной фармакологии: при помощи аппарата искусственного кровообращения. Голова собаки активно реагировала на внешние раздражители – свет и стук, а также проглотила кусок сыра, скормленный ей экспериментатором. Пища тут же выскочила из специальной трубки, прикрепленной к аппарату.

«Работы советских ученых первой половины XX века в области биологии и физиологии отличались поразительной смелостью замыслов, захватывающими экспериментами и редкой даже по сегодняшним представлениям перспективностью, – указывает Н. В. Лысогоров. – Главным направлением исследований того времени была борьба со смертью и попытки оживления организма».

В настоящее время можно считать доказанным тот факт, что почти все ткани и органы обладают способностью к «оживанию» даже после высушивания. Клетки мозга не утрачивают своей жизнеспособности даже при потере около 96 процентов воды!

Идеи оживления мертвых органов и тканей были чрезвычайно популярны в обществе. На их основе тогда еще малоизвестный писатель-фантаст Александр Романович Беляев в 1925 году написал рассказ «Голова профессора Доуэля» (опубликован в газ. «Гудок»). По сюжету, отделенная от тела голова ученого продолжает мыслить и вести научную работу. Рассказ пришлось срочно переработать в повесть, а потом в целый одноименный роман (опубликован в нескольких номерах газ. «Смена», 1937 г.) – так понравилась смелая фантастика советскому читателю! В 1984 году роман был экранизирован советскими кинематографистами (фильм «Завещание профессора Доуэля», реж. Леонид Менакер).

Надо отметить, что Николай Петрович Кравков шел к удивительным достижениям в области «оживления» отделенных органов не один год. Он проделал огромную исследовательскую работу, в ходе которой первым в мире успешно экспериментировал, применяя для изучения действия фармакологических веществ на сосуды перфузию изолированного органа рингер-локковской жидкостью (в 1 литре препарата содержатся: хлорид натрия – 9 г; хлорид калия – 0,2 г; хлорид кальция – 0,2 г; глюкоза – 1 г; остальной объем – очищенная вода).

Что же такое перфузия? Она заключается в пропускании жидкости через полость или кровеносные сосуды органа, выделенного из целого организма и помещенного в искусственную среду. Метод подразделяется на два вида: перфузию органов, полностью изъятых из организма, и перфузию органов «in situ», то есть находящихся в организме, но изолированных от его общего сосудистого русла. Перфузия на определенное время обеспечивает сохранение жизнедеятельности органов и их важнейших функциональных свойств. Так, изолированное сердце теплокровных животных при перфузии сокращается в течение нескольких часов.

В своей работе Николай Петрович Кравков не ограничивался достижением сиюминутных результатов. Он видел их практическое будущее! В наше время открытый им метод значительно расширяет перспективы в хирургии при пересадке отдельных органов и тканей.

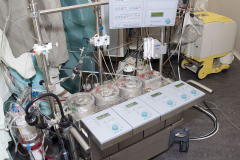

Например, в современной трансплантологии существует проблема продления продолжительности жизни донорских органов. Решение проблемы лежит в плоскости создания перфузионного устройства, которое позволит в отличие от существующих и разрабатываемых технологий сохранять донорское сердце не менее 24 часов! Врачи смогут создать единый Лист ожидания для оптимального подбора донора и реципиента, улучшить результаты и качество лечения, повысить уровень сохранности и реабилитации сохраняемых органов, снизить показатели осложнений и летальности. Конечно же, такая технология повысит эффективность трансплантологии в целом.

Такие экспериментальные приборы уже создаются российскими учеными. Например, в 2017 году был разработан аппарат для перфузии донорской печени «ex vivo» (лат. — «из жизни», означает «то, что происходит вне организма», то есть проведение экспериментов в живой ткани, перенесённой из организма в искусственную внешнюю среду). Аппарат был использован для восстановления и сохранения жизнеспособности донорской (свиной) печени после 30-минутного периода прекращения сердечной деятельности. Надо отметить, что эксперимент был проведен в соответствии с международными этическими требованиями к исследованиям на животных.

Сегодня перфузия используется в ряде направлений медицины, таких, как общая хирургия, хирургия сердца, лечение онкологических заболеваний – и других.

Динара Галиевна Узбекова, советский и российский фармаколог, доктор медицинских наук, биограф семьи Кравковых в статье «Н. П. Кравков – основоположник отечественной школы фармакологии» пишет: «Профессор Кравков положил начало новой тенденции в фармакологии, известной как патологическая фармакология… Н. П. Кравков и его ученики дали научное обоснование целому ряду лекарственных веществ, применяемых в клинике… Они сумели создать модели миокардита, гипертонии, атеросклероза и изучить на них действие многих лекарственных средств».

В каждой области науки есть свои выдающиеся ученые. В отечественной фармакологии – это ее основоположник, создатель в ней новых оригинальных направлений, оставивших глубокий след в науке, наш земляк Николай Павлович Кравков. Его труды сегодня не только не утратили огромного общебиологического и практического медицинского значения, но и продолжают успешно развиваться.

Учитель биологии и химии школы № 19(25) г. Рязани

Нина Завишо