Взлеты, падения и легенды. Рязанский театр в XVII-XIX веках

Сто тридцать лет назад, зимой 1893 года в очередной раз воскресший из пепла рязанский театр дал первые спектакли: драму Виктора Александровича Крылова «Горе-злосчастье», а следом и гоголевского «Ревизора». Кстати, драматург Крылов (1838-1906) был известен тем, что Антон Павлович Чехов как-то написал о нем: «Этот человек любит театр, и я верю ему, хотя я не люблю его пьес».

В ту пору «Рязанский справочный листок», малоформатная газета, которую частным образом издавал в губернском центре педагог прогимназии Николай Дмитриевич Малашкин, восторженно вещал: «Театр снова ожил, воскрес, широко распахнул свои двери, с лучезарной гостеприимной улыбкой впустил разношерстную пеструю толпу желающих насладиться искусством». Это было новое возрождение, казалось бы, окончательно захиревшего театра.

Начало начал

Век «осьмнадцатый» и «золотой девятнадцатый»… Годы надежд и разочарований, становления и упадка. Годы возрождения, слез разочарования и восторга Рязанского театра!

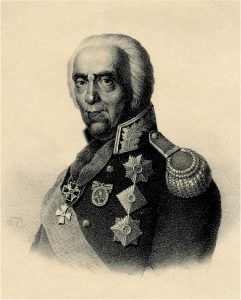

Его рождение относится к 1787 году, когда Рязанский и Тамбовский наместник Иван Васильевич Гудович буквально «подсмотрел» идею театральных постановок у своего подчиненного, знаменитого поэта Гавриила Романовича Державина (того самого, который «заметил» и «благословил» Пушкина). Державин занимал должность тамбовского губернатора и, будучи глубоко творческим человеком, поставил в своей резиденции пьесу с характерным для того времени длинным названием: «Пролог в одном действии с музыкою на открытие в Тамбове театра и народного училища, представленный благородным обществом в день тезоименитства императрицы Екатерины II на театре в доме губернатора Державина».

В качестве актеров на импровизированную сцену вышли тамбовские помещики. Свое решение о создании театра Гавриил Романович объяснил газете «Ведомости» следующим образом:

«Поелику издревле просвещенными народами почитались благонамеренные театральные представления к исправлению нравов служащими, благонравие способствовало действию законов, а святость последних была всегда основанием и подпорою благоденствия царств: тамбовское благородное общество, по случаю недавно открытых в нем народных училищ… и побуждаемо между собою согласием, спокойствием и веселием, вознамерилось ознаменовать день высочайшего тезоименитства всемилостивейшей государыни открытием в губернском городе Тамбове театра…».

Гудовичу идея понравилась, он даже разрешил губернаторы-поэту построить в Тамбове отдельное здание общественного театра. Это доказывало, что сам грозный наместник был не чужд искусствам. Вот что писал про Гудовича его современник и биограф Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский:

«Он был нрава горячего, правил строгих, любил правду и преследовал только порочных; с вида казался угрюмым, неприступным, между тем как в кругу домашнем или в приятельской беседе был ласков и приветлив. Кроме российского, знал языки: латинский, французский, немецкий и итальянский; имел прекрасный оркестр, составленный из домашних музыкантов, поддерживаемый сыном его, генерал-майором графом Андреем Ивановичем Гудовичем…».

Оперный дом

Благодаря Ивану Гудовичу театр появился и в Рязани. В 1787 для театральных представлений выстроили так называемый «Оперный дом». Чтобы запустить новый проект, наместник беззастенчиво пользовался административным ресурсом! Тот же знаменитый поэт и управленец в своих «Записках из известных всем произшествиев и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина» сетовал:

«Сие прежде всего приметно стало из того, что он [Гудович] зачинал к себе требовать и брать артистов против воли губернатора и их самих в Рязань для устройства там театра и прочих увеселений, как-то машиниста, живописца и балетмейстера, которых губернатор старанием своим выписал и содержал разными вымышленными им без ущерба казны и чьей-либо тягости способами, как то выше явствует».

Другими словами, первыми рязанскими мастерами сцены были тамбовские «звезды».

Рязанский «Оперный дом», по свидетельствам современников Гудовича, стоил 2 тысячи 776 рублей. Ежегодный доход от него ожидался в размере 500 рублей. Первая рязанская труппа была составлена из дворовых и вольноотпущенных девушек и молодых копиистов (переписчиков бумаг в канцеляриях).

Само здание возвели на площади при въезде в город из Москвы, известной позже как Артиллерийский плац. Сегодня это территория бывшего Военного училища связи на улице Каширина (бывшей Конюшенной) в Рязани. Автором проекта стал губернский архитектор Иван Сулакадзев.

«Для своего времени «Оперный дом» был хорошо технически оснащен: сцена имела колосники, паддуги, системы воротов и блоков, которые позволяли быстро менять декорации. При помощи механизмов, которыми заправлял обрусевший итальянец Павел Берзантий, и специальных люков артисты «парили» над сценой, внезапно появлялись из-под земли или проваливались в преисподнюю. Помимо основной пьесы программа включала одноактный водевиль или дивертисмент с песнями и танцами, поэтому представление, начавшись в 6 вечера, могло идти до полуночи. Публика хотела зрелищ, и в погоне за прибылью антрепренеры старались вовсю. На афише оперы «Волшебный стрелок» перечислялись ужасы, ожидающие зрителей: змея с огненными глазами, летучие мыши, колесница с привидениями и «ужасающая сцена разрушения – целые скалы низвергаются в пропасти с треском» (Газета Рязанский кремль, 2019, №2, ст. «Оперный дом»).

После войны с Наполеоном 1812 года рязанский «Оперный дом», все чаще именовавшийся просто театром, испытал период подъема.

Второе рождение театра

Однако, требуется уточнение: с конца 20-х годов XIX века театральные представления в Рязани идут в в частных помещениях, которые снимают антрепренеры. Например, великий «Ревизор» в Рязани прошел в деревянном здании, находившемся в Верхнем городском саду – будущем так называемом «Наташином парке».

Напрашивается вывод о том, что в этот период рязанский театр одновременно испытывает и творческий подъем, и «кризис места»: у него нет собственного помещения. Здание «Оперного дома» обветшало. Потом и руководство театра обанкротилось, артисты разбежались по городам и весям, а рязанские поклонники Мельпомены впали в уныние.

Возрождение последовало при губернаторе Петре Петровиче Новосильцеве. Он руководил губернией с 1851 по 1858 годы. Директором театра при нем становится винный откупщик Денис Осипович Немцов, человек богатый и увлеченный искусством. Он приглашает главного архитектора губернии Николая Ильича Воронихин с тем, чтобы он «реанимировал» здание «Оперного театра». Талантливый мастер справился с делом: дом был обновлен, внутренние помещения переоборудованы. В качестве режиссера пригласили артиста Императорских московских театров Федора Кондратьевича Сахарова, машинистом сцены стал еще один московский корифей – Иосиф Карлович Браун. Кажется, работа двинулась в гору: вновь заблистали огни рампы, новые спектакли пошли с аншлагами.

Качели судьбы

Но весь этот праздник был недолог: через три года Немцов сдает дела заместителю, тот передает театр еще кому-то… Здание не выдержало ударов времени и все-таки было снесено. К шестидесятым годам Рязанский театр вновь перестал действовать, казалось бы, навсегда. Но публика не дала уйти в небытие любимому «очагу культуры»!

Общество потребовало возвращения театра! Последовали обращения в инстанции, пошли бумаги по начальству… В итоге городе в марте 1860-го начала работать специальная комиссия по устройству театра. Она определила под его строительство место на площади Соборной и приступила к проектировке здания. Возглавил процесс Сергей Александрович Щеткин, занимавший с 1862 по 1869 годы должность рязанского губернского архитектора. Скорее всего, он был и автором проекта театра.

С появлением нового здания театральная жизнь в Рязани оживилась, однако опять ненадолго. В 1867 году театр сгорел до основания, угрюмо торчали остатки стен и металлической арматуры. Однако, рязанцы, привыкшие к тому, что их театр периодически пытается уйти в небытие, а затем все же возвращается, потребовали его восстановления. Финанасирование шло за счет страховых выплат и пожертвований частных лиц. В начале 1871 года восстановленное здание театра было готово к приемке, однако комиссия утвердила соответствующий документ только к лету.

История первая: Плевако и Липскеров

Есть некоторые основания полагать, что зимой 1871 года рязанский театр все же худо-бедно, но работал. На этот счет есть любопытная история, описанная Михаилом Павловичем Чеховым, младшим братом великого писателя, в книге «Вокруг Чехова». Вышло произведение в 1929 году.

«Однажды в одном из провинциальных городов [речь идет о Рязани] был назначен к слушанию какой-то знаменитый процесс. Ф. Н. Плевако, знаменитый российский адвокат, должен был выступить на нем не то в качестве защитника, не то как гражданский истец. Он захватил с собой А. Я. Липскерова (репортер «Московских ведомостей»), и они поехали туда как раз накануне судебного разбирательства. Поезд в этот город приходил только один раз в день, и то к вечеру, так что волей-неволей приходилось в нем ночевать.

Приехали зимой, в метель, в шесть часов вечера и остановились в паршивой провинциальной гостинице…

Явился коридорный.

– А что, голубчик, нет ли у вас здесь хорошего театра или ресторана?

– Так точно-с! У нас есть городской театр на такой-то улице-с! В нем каждый день, кроме суббот, происходят представления-с!

Плевако и Липскеров надели шубы и отправились в театр. Увязая в снегу, потому что извозчиков не было, они с трудом добрались до храма Мельпомены.

И вдруг – о, ужас!– на кассе театра объявление: «По случаю ненастной погоды спектакль отменяется»…

Ф. Н. Плевако просунул голову в окошко кассы.

– Не может ли сегодня состояться спектакль? – спросил он.

– Это никак невозможно, – ответила кассирша. – Только сейчас приходили актеры, чтобы играть, но по случаю ненастной погоды я не продала еще ни одного билета.

– А каков у вас полный сбор?

– 458 рублей 50 копеек.

Плевако полез в толстый бумажник, достал всю эту сумму и протянул деньги кассирше.

– Я плачу за весь сбор, – сказал он. – Потрудитесь собрать всех артистов и начать спектакль».

Пьеса была сыграна! А знаменитые заказчики расподложились на галерке, откуда и доносились их аплодисменты и крики «Браво»!

Добавим, что, видимо, речь идет о январе 1871 года, когда Плевако согласился защищать рязанского полковника Николая Никитича Кострубо-Карицкого, обвиненного, в том числе, в краже ценных бумаг. Защита прошла успешно.

История вторая: «Дядя Гиляй»

Вернемся к Рязанскому театру образца 1871 года. К лету он был восстановлен и вновь радовал горожан и заезжих гостей своими постановками. В апреле 1872 года «рязанца» сдали в аренду на 9 лет содержателю калужского театра Воронину. В зимний сезон 1874-1875 годов в Рязани служил актером знаменитый «дядя Гиляй» (псевдоним) – журналист-бытописатель Владимир Алексеевич Гиляровский. Вот что он писал о рязанской жизни на сцене в сборнике «Люди театра»:

«Сборы были недурные, труппа хорошая, и все товарищи милые люди, кроме разве антрепренера Воронина, грубого и дерзкого человека… Он был здоровенный, пузатый и усатый, с курчавыми волосами, с лицом цвета мулата и солдафонскими приемами. Бывший солдат, потом театральный буфетчик и, наконец, антрепренер. Как-то в иллюстрированном издании «Хижины дяди Тома» я видел картинку с надписью: «Замбо и Квимбо». Изображены на ней были два мулата с бичами в руках, и у каждого на сворке по огромному бульдогу.

Морды собак походили на их хозяев, а Воронин походил на обоих этих палачей, терзавших негров.

И обращался Воронин с хористами, статистами и театральными рабочими, как Замбо и Квимбо с неграми,— затрещины сыпались направо и налево, и никто не возражал. Со мной, впрочем, он был очень вежлив, потому что Андреев, отрекомендовав меня, сказал, что я служил в цирке и был учителем гимнастики в полку, а я подтвердил это, умышленно при приветствии пожав ему руку так, что он закричал от боли…».

Вскоре для театра в Рязани вновь наступили тусклые дни. В 1885 году ввиду скудных сборов местные власти до 1893 года отдали здание театра под склад для хранения сухарей и амуниции солдат. Но в 1893 году опять пришла пора обновления!

Русский иллюстрированный театральный, музыкальный и художественный журнал «Артист» писал:

« …вдруг появился господин Хржановский (артист Варшавских театров, балетмейстер) с благотворной мыслью возобновить рязанский театр… Хржановскому удалось снять у города на 12 лет без всякой платы, но с условием отремонтировать на свой лад театральное здание…».

История третья: Станиславский на полковой сцене

Известно, что в конце XIX века театральная жизнь в Рязани бурлила. Спектакли игрались повсюду – в частных театрах, в домах и даже в офицерских собраниях! Весной 1892 года на сцене Фанагорийского полка давали спектакль Владимира Ивановича Немировича-Данченко «Счастливец». Одну из ролей играл совсем молодой Константин Сергеевич Станиславский. Об этом автор знаменитой фразы «Не верю!» рассказал на страницах книги «Моя жизнь в искусстве».

«Нас везли в Рязань во втором классе. Мне дали книжку, чтобы повторить роль, которую я наполовину забыл, так как никогда ее хорошо не знал и играл всего раз… Спектакль шел не в театре, а в каком-то полковом клубе (офицерское собрание Фагнагорийского полка, квартировавшего в Рязани).

Маленькая любительская сценка, а рядом – единственная комната, разгороженная ширмами. В ней все: мужские и дамские уборные, и актерское фойе, где был для нас накрыт чай с самоваром. Сюда же втиснули и военный оркестр, чтобы освободить побольше места в зрительном зале. Когда весь оркестр затрубил во все трубы, забил в барабаны, а мы, тут же, одевались и гримировались, я не взвидел света… Когда я вышел на сцену, мне показалось, что кто-то свистнул… Опять… еще… сильней… Не могу понять, в чем дело!.. Оказывается, мне свистели за то, что приехал я, а не обещанный Южин (Александр Иванович Сумбатов-Южин (1857-1927) – русский и советский актер, драматург, театральный деятель). Я так сконфузился, что ушел за кулисы…».

Занавес!

Таким он был, наш театр, от начала своих времен и до окончания золотого для русской культуры XIX века. Не раз казалось, что вот он, грустный финал: нет сборов, рушится здание, будущее актеров туманно… Но нет – глядишь, словно пресловутый Феникс, возрождается театр из пепла, снова сияет сцена, играют чужую жизнь актеры словно свою, по щекам зрителей текут слезы, которые потом сменяют веселые улыбки.

Театр словно говорит нам: такова жизнь. Есть в ней и падения, и взлеты. Главное – не унывать. И тогда все, что прошло, повториться вновь!

Еще новости "Рязань":

- Елена Акимкина досрочно сложит полномочия депутата Рязанской гордумы

- В Рязани за незаконную торговлю в 2026 году оштрафовали 147 человек

- Губернатор Павел Малков: Все службы работают в круглосуточном режиме

- В Рязанской области разработали типовой проект контейнерной площадки

- Артисты Рязанского ТЮЗа запишут аудиоальбом со сказками народов России